La muerte de Rob Reiner nos ha dejado a todos sus seguidores un poco tocados por varios motivos. En primer lugar porque nadie merece morir así y en segundo lugar por el poso de tristeza que arroja sobre una trayectoria personal y profesional luminosa como la de Rob Reiner, un tipo sensato, talentoso, amable e importante para muchos de nosotros, para todos aquellos que hemos crecido amando el cine, amando sus películas.

Porque hubo un momento en nuestras vidas que fue iluminado por su talento como realizador, ocurrió durante la segunda mitad de los años ochenta, durante lo que solo podemos calificar como su etapa de esplendor como director de cine. Desde Cuenta conmigo (Stand By Me, 1986) hasta su obra maestra Misery (1990) pasando por hitos de la cultura popular como Cuando Harry encontró a Sally (1989) o el gran clásico de aventuras La princesa prometida (The Princess Bride, 1987). Durante esta época Rob Reiner nos demostró que atesoraba lo mejor de Hollywood, no solo era un portentoso narrador de historias sino que tenía una sensibilidad propia. Sus comedias resultaban frescas porque sabían eludir los lugares comunes del momento, sus dramas sabían sortean lo facilón y lo sensiblero, sus coqueteos con el thriller de terror elevaron la materia prima del Stephen King de Misery a la categoría de clásico mayúsculo. Despedir a Rob Reiner supone despedir a un Hollywood de vieja escuela del que él fue uno de sus últimos alumnos aventajados. Le venía de familia. Su padre Carl Reiner era toda una institución en la tradición de la comedia netamente estadounidense, y el propio Rob empezó su trayectoria delante de las cámaras en la célebre sitcom All In The Family.

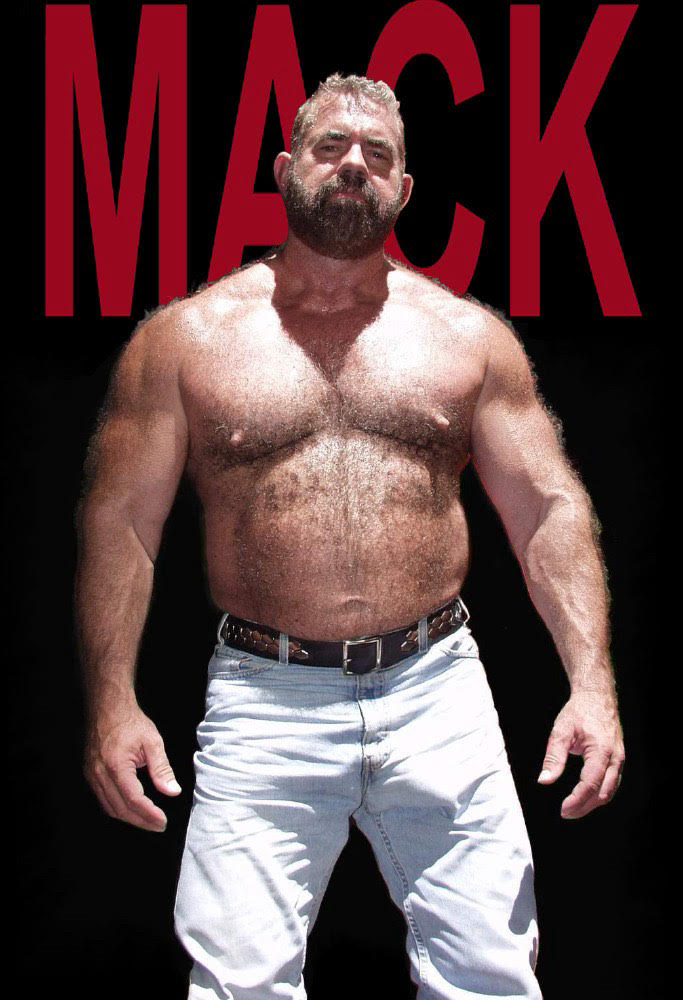

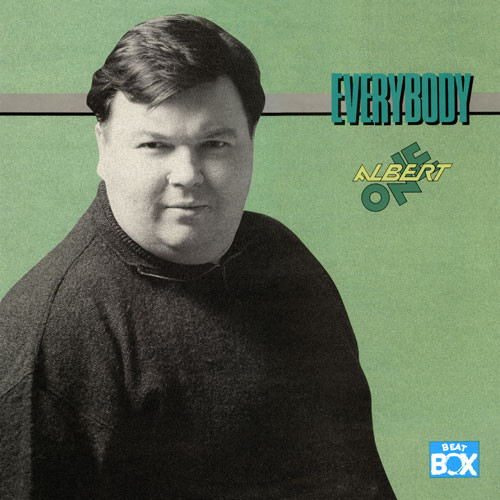

Su carisma resultaba desbordante y eso le llevaba a menudo a ser reclamado como actor por colegas de profesión. Nosotros siempre lo agradecíamos. Nos encantaba que se colase en títulos predilectos como Postales desde el filo (Postcards From The Edge, 1990) o El lobo de Wall Street. Porque además de ser uno de nuestros directores favoritos, caíamos rendidos ante su aplomo personal y su irresistible constitución física de gran oso polar. Tropezarse con una imagen de Rob Reiner nos daba ganas de abrazarle, así era de adorable. Bastaba con ver sus películas para comprender que este hombre era un gran humanista, bastaba asomarse a la franqueza de su mirada para que se te cayeran las bragas al suelo.

Siempre he pensado en él cuando estoy escribiendo una novela de Palabra de oso. Sin ir más lejos, la gran fantasía encarnada en el personaje de Theodor Kaplan tiene mucho del propio Rob. En cierta manera, Theo es la versión gay de Rob Reiner. Ambos están esculpidos por las hechuras del amor, de la lealtad, de la sensibilidad artística. Y despedir a Rob Reiner supone decir adiós a muchas cosas, todas ellas muy queridas. Leíamos en el Instagram del podcast Vigilante que su trágico fin supone también el fin de una era, la de un Hollywood en extinción, en plena absorción por la era del streaming y sus adocenadas maneras. Pasó lo mismo a finales de los años sesenta con la atroz muerte de Sharon Tate. Sus titulares sensacionalistas actuaron como punto final de aquel Hollywood joven y revulsivo destinado a cambiarlo todo. La despedida de Rob nos deja el cuerpo con una turbia sensación igual de premonitoria. Es el final de una era y no estamos muy seguros de que nos guste la que tenemos por delante. Porque todo aquello que encarnaba la figura de Rob Reiner, su cine, su sencillez, su manera de hacer, su condición de artesano, de repente nos parece ya de otra época. Pero una época en la que nos quedaríamos a vivir para siempre, y lo haremos en cierto modo volviendo a sus películas, invocando el espíritu de las cosas bonitas. Gracias por todo, Rob.